Walter Pamminger

work in progress

2012

Vielschichtiges Porträt eines Gemäldes: Der Chemiker und Typograph Walter Pamminger – übrigens auch der Erfinder des visuell-editorischen Basiskonzepts von Quart – hat Fritz Ruprechters Bild Nr. 88/09 in gut zwei Jahren rund tausend Mal fotografiert, präsentiert es hier im Layout seines digitalen Archivs und schreibt dazu Folgendes:

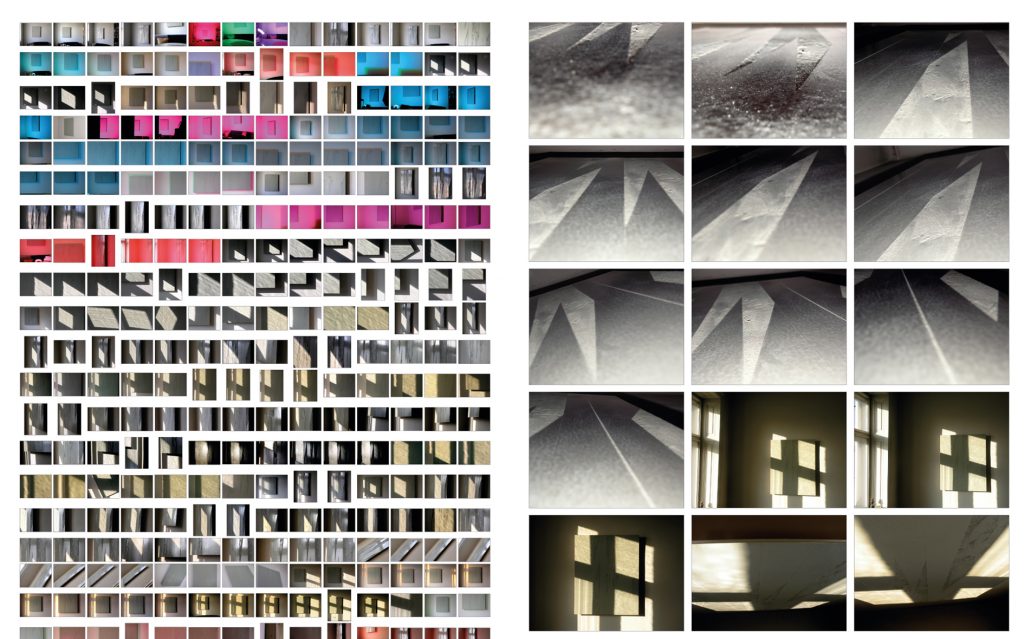

Ohne die naturwissenschaftlich-experimentelle Strenge, die ich im Buch Viel/Falten – Versuchsanordnungen mit Bildern von Fritz Ruprechter walten ließ, setze ich hier meine fotografischen Untersuchungen von Kunstwerken fort. Die Abbildungen basieren auf spontanen Schnappschüssen von Fritz Ruprechters Nr. 88/09, Lack auf Karton auf Hartfaser, kieselgrau, RAL 7032, 99 × 80 cm, des damals einzigen Wandbildes in meiner Behausung. Von Juni 2010 bis August 2012 füllte sich das Archiv meines Rechners mit etwa tausend Aufnahmen. Sich Bilder von einem Bild zu machen, das ohnehin gegenwärtig ist, scheint ein paradoxes Unterfangen zu sein, doch meine Betrachtungen am Monitor trugen in höherem Maße zu dessen Erfahrung und ganz grundsätzlich zur Schärfung meiner Sinne bei als das Original im unmittelbar benachbarten Zimmer. Das hatte auch mit iPhoto zu tun, das nicht nur Archiv, sondern zugleich fluider Bilderatlas ist. In den stufenlos veränderlichen Fenstern und Rastern dieses Programms erfuhr Nr. 88/09 seine Umformatierung in ein glitzerndes Mosaik, aus dem heraus seine Varianten in unterschiedlich wählbaren Perspektiven betrachtbar und vergleichbar sind. Sämtliche Abbildungen im Quart basieren auf screen shots des Programmfensters, das durchgehend an das Format des Hefts angeglichen ist.

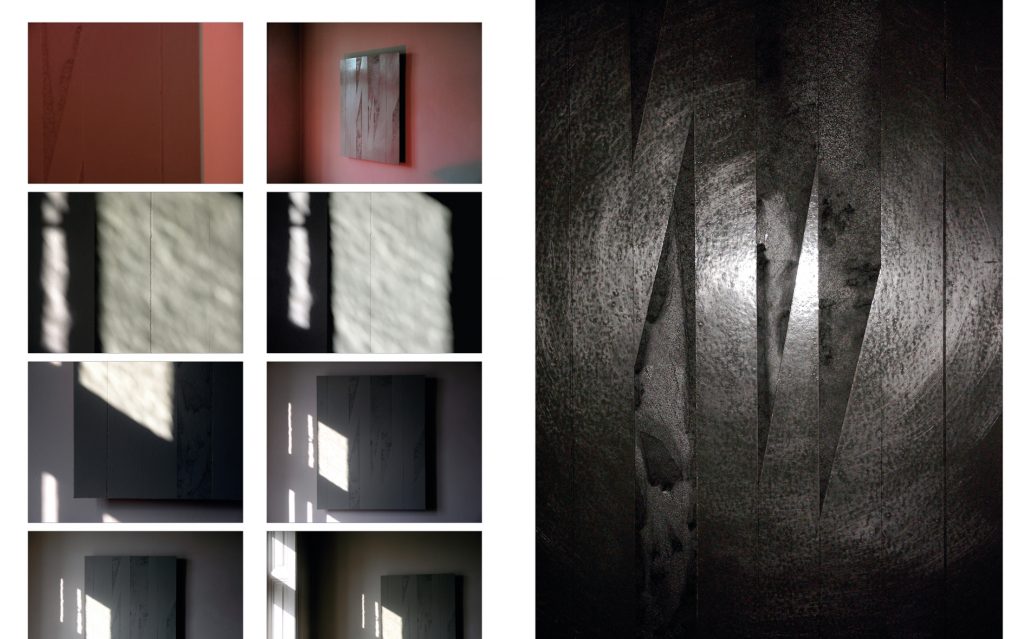

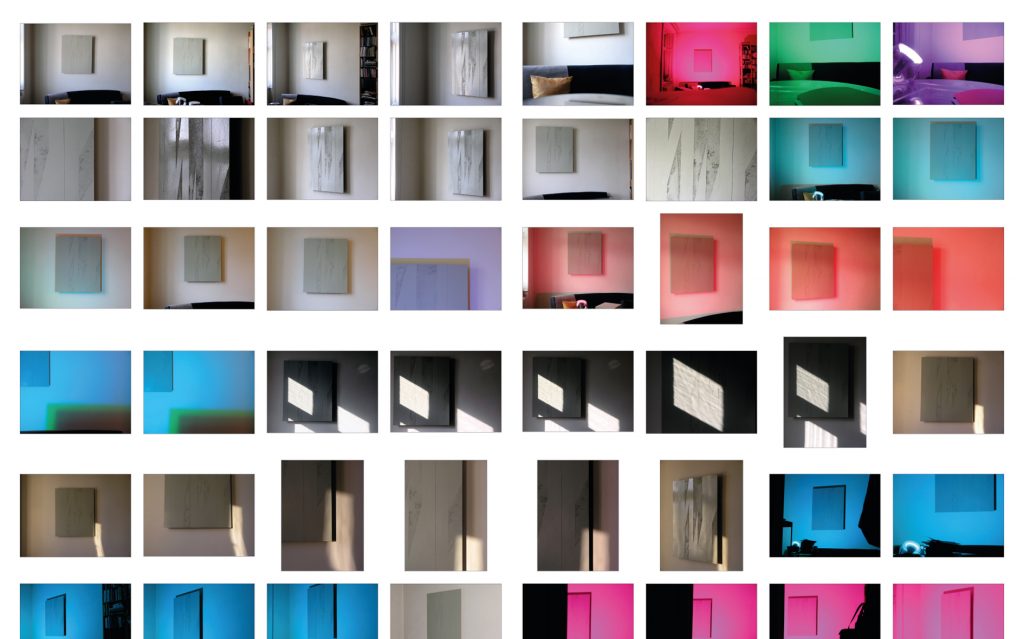

Die Euphorie über die gesteigerte Verfügbarkeit des Bildobjekts, die der Verbund von digitaler Kamera und PC ermöglicht, befeuerte mich darin, es immer wieder aufzunehmen, um das herrschende reduktionistische Konstrukt eines resümierenden, feststehenden und einfältigen „Bildes des Bildes“ zu konterkarieren und damit auch exemplarisch Materialien für differenziertere Bildinterpretationen bereitzustellen. Daher konnte es nicht wie üblich darum gehen, die verschiedenen Einflussfaktoren, nämlich unmittelbares Ambiente, Aufnahmeperspektive, Kamera, Computer und Printmedium, auszuschließen, ruhigzustellen oder zu standardisieren, sondern im Gegenteil darum, sie hemmungslos wuchern zu lassen. Es erschien nur konsequent, die Wahl der Aufnahme-Parameter an meine Kamera zu delegieren; bisweilen überließ ich die Bildbearbeitung dem Zauberstab, einem speziellen feature des iPhoto, ohne dass sich der Einfluss dieser automatisierten Manipulationen nachvollziehen lässt. Bevorzugt suchte ich mit meinem Kameraauge auch räumlich und zeitlich Randständiges auf – periphere Ausschnitte, anamorphotische Perspektiven, direktes Sonnenlicht, Dämmerung – und brachte eine farbige Lichtquelle (Philips Living Colors Clear) zum Einsatz. Dabei war ich mit unterschiedlichen Lichtgeschwindigkeiten konfrontiert: Das diffuse Sonnenlicht änderte sich zumeist langsam, bisweilen lief es jedoch blitzschnell, wenn es etwa strahlendhell den Rand des Bildes erklomm. Weitere Tempi spielten in die Aufnahmen hinein, da diese ohne Stativ erfolgten, sodass bei schlechteren Lichtverhältnissen mein Zittern Nr. 88/09 verschleierte.

An der Fotografie fasziniert mich die Überschneidung von Rezeption und Produktion. Sie vermag die heimelige Komplementarität von Kunstwerk und Betrachter zu sprengen, denn sie produziert wiederum Bilder, in denen sie unsere Augenblicke in Zweifel zieht: Sie rahmt das Bild auf neue Weise, sodass Antagonismen wie Bild und Hintergrund im Foto in ein intensiviertes Wechselspiel treten, weil sie dort mit gleicher Stofflichkeit auftreten, und macht gleichzeitig die „natürliche“ Akkommodation des Auges an die variierenden Farbstimmungen nicht mit. Somit wird sichtbar, wie die farbliche und haptische Erscheinung des vermeintlich statischen Bildes in weiten Bereichen schwankt.

Ruprechters Nr. 88/09 hängt in meinem Wohnzimmer rechtwinkelig zum nahen, südseitigen Fenster. Obwohl monochrom, ist es nicht eintönig: Präzise aufgeraute Flächen machen sich mit ihren feinen Schattenwürfen als graphische Texturen bemerkbar. Mithilfe von Distanzhaltern setzt Ruprechter sein Werk als abgehobene Wand in Szene, womit er statt des klassischen Durchblicks einen Aufblick erheischt. Es soll – im Anschluss an die modernistische Abstraktion – nicht als Fenster wirken. Trotzdem kehrt das vermeintlich verdrängte Fenster hinterrücks wieder, da das Bild mit seinem Schatten ein schwarzes Rechteck in die weiße Wand schlägt. Bisweilen legt sich noch das benachbarte Fensterkreuz, umrahmt von strahlendem Sonnenlicht, darüber. Ruprechters Tableau ist daher im Extremfall wie ein Sandwich zwischen zwei Fenstern eingeschlossen. Auf der Seite der Reproduktion gerät das Werk dann vollends in übergeordnete Fensterordnungen, nämlich in die fluiden Fassaden des iPhoto-Archivs, die schlussendlich als Fenster im Papier (Elisabeth von Samsonow) des Quart erstmals fixiert werden.

In schrägen Ansichten, die sich im Alltag zwangsläufig ergeben, erwacht das Bild unvermutet zu neuem Leben. Es beginnt unterschiedliche Farben, andersartige Materialien und extreme Temperaturen zu fingieren: Die Bandbreite reicht von glitzerndem Eis über speckigen Graphit bis zu schmelzendem Silber. Bleibt das Bild hier noch bei sich, so gibt es in noch extremeren Perspektiven plötzlich Gegenständliches wieder, wenn sich etwa das sonnenweiße gegenüberliegende Haus mit seinem blauen Himmel darin spiegelt. Unter bestimmten Umständen fungieren also auch abstrakte Bilder als „Spiegel der Welt“ (Hans Belting) und zeitigen in bestimmten Situationen – ganz entgegen der abstrahierenden Intention – unterschiedliche Spielarten von Simulation, Mimesis und Ikonizität.

Exemplarisch zeigt sich, wie die sogenannte Darstellung sowohl produktions- als auch rezeptionsseitig vollzogen wird: Darstellung bedeutet einerseits die von den Künstlern bewerkstelligte und andererseits jene der Bildbenützer, die sich durch die spezielle Aufstellung des Werks und ihre situationsgebundenen Einstellungen einbringen. In dieser komplementären Darstellungsarbeit emanzipiert sich der Betrachter zum Akteur, indem er als performer mit seinen Suchbewegungen das Bild für sich selbst – und mithilfe seiner Kamera auch für andere – aufführt, ohne dass dieses Schauspiel wechselseitiger Reaktionen ein „gültiges“ Ende fände. Das impliziert, dass Entgrenzungsprozesse von Bildern, wie sie viele Künstler im 20. Jahrhundert angestrebt haben, auch auf Seiten der Rezeption möglich sind.

Offensichtlich fällt es uns nicht leicht, die vielfältigen Instabilitäten eines Bildes zu akzeptieren, weil das „feste geistige Bild […] tief in die Geschichte des westlichen Denkens eingewoben“ ist (Christopher S. Wood). Umso mehr soll auch das materielle Bild die geforderte Solidität einlösen. Diese hat es ja auch – jedoch bloß für einen Augenblick. Die Fotografie wäre das optimale Werkzeug, um tatsächlich konkrete „Lebenszeichen“ von Bildern herzustellen, nach denen Bildwissenschaftler heutzutage gerne fahnden.

Nicht bei allen Kunstwerken spielen die augenfällig gemachten Phänomene eine solch tragende Rolle. Wenn es allerdings der Fall ist, wie kann man dann dieser untergründigen Komplexität gerecht werden? Was bedeutet es insbesondere für die bildwissenschaftliche Interpretation, wenn ihre Gegenstände unterhalb ihrer metaphysischen Höhenlagen instabil sind? In diesem Zusammenhang stellt sich noch die Frage, ob das sterile, immer gleiche Licht, in dem die Werke im Museum aufgehängt werden, ihnen ein angemessenes Ausleben ihrer Potenziale ermöglicht. Vermutlich nicht. Wichtige Aspekte von Fritz Ruprechters Arbeiten – und nicht bloß von seinen – wird uns der museale Blick ewiglich vorenthalten.